白内障・緑内障・

黄斑変性・飛蚊症

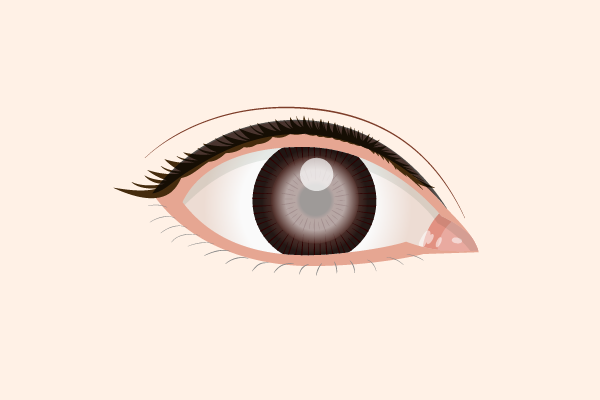

白内障

手術は濁った水晶体を取り除き、代わりに人工の水晶体(眼内レンズ)を入れる、という方法で行います。普通の白内障であれば、比較的短時間で安全に行うことができます。

若い方でも、外傷後やアトピー性皮膚炎の場合、白内障を起こすことがあります。

手術は、近隣の医療機関へご紹介しております。

白内障の種類

先天性白内障

先天性白内障は、生まれたときから何らかの原因で水晶体が白く濁っている状態です。進行性ではないため、視力(日常生活)に影響がない場合は、治療の必要はありません。濁りが強く、視力の発達に影響がある場合は、手術を行う必要があります。

後天性白内障

後天性白内障には、加齢性白内障、併発白内障(糖尿病白内障、アトピー白内障、ぶどう膜炎、網膜色素変性症など)、ステロイド白内障、外傷性白内障(強い衝撃・眼に物が刺さる)、などにわけられます。また、水晶体の濁り方にも違いがあります。

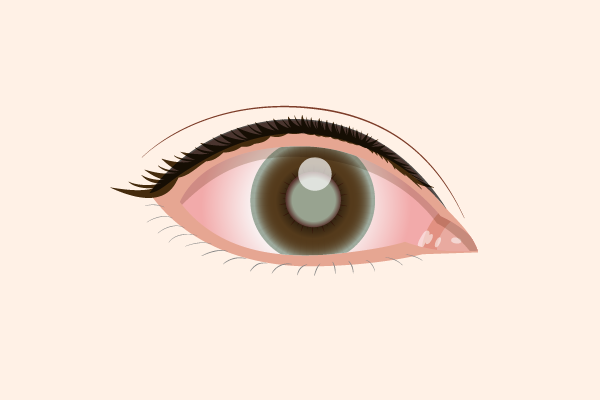

緑内障

当院にはOCT(眼底三次元解析装置)、視野計(ハンフリーフィールドアナライザー、ゴールドマン視野計)を設置しており、必要な方の検査を行っています。基本的には点眼治療を行いますが、状態によりレーザーや外科的治療目的に近隣の医療機関へご紹介しております。

緑内障の種類

原発開放隅角緑内障

房水(目の中の透明な液体)の出口の線維柱帯とその奥のシュレム管が詰まって房水の流れが悪くなり、眼圧が上昇することで発症する種類です。緑内障の多くは、原発開放隅角緑内障に該当します。

原発閉塞隅角緑内障

隅角(房水の出口)が狭くなり、房水の流れが停滞するため、高眼圧状態になることで発症します。原発閉塞隅角緑内障は、急速に眼圧が上がる急性型とそれ以外の慢性型に分類されます。急性型を発症すると、充血、視力低下、強い頭痛や眼痛、嘔吐などに襲われます。

正常眼圧緑内障

正常眼圧緑内障とは、眼圧が正常にもかかわらず発症する緑内障で、原発開放隅角緑内障の一種です。国内で緑内障を発症した方の約7割が正常眼圧緑内障と言われています。

続発緑内障

角膜疾患、ぶどう膜炎、網膜剥離といった目の疾患、糖尿病、外傷、ステロイド薬などが原因で高眼圧状態になり発症します。

黄斑変性

加齢黄斑変性には「滲出型」と「萎縮型」の2つのタイプがあります。「滲出型」は網膜の下に広がる脈絡膜に本来ないはずの新生血管が生じることで発症します。新生血管は脆く弱い血管なので、容易に出血したり、血液中の水分が血管外に染み出すことで、黄斑が損傷され視力が低下します。 「萎縮型」では、加齢とともに網膜の細胞機能が低下し徐々に網膜が萎縮します。進行はとてもゆっくりですが、萎縮型には治療法はありません。

滲出型の場合、主に硝子体に薬剤を注射する治療を行います。近隣の医療機関に紹介しております。

黄斑変性の注意点

喫煙している人はしていない人に比べて加齢黄斑変性になる危険性が高いことが分かっています。喫煙している人には禁煙が勧められます。ビタミンC、ビタミンE、βカロチン、亜鉛などを含んだサプリメントを飲むと加齢黄斑変性の発症が少なくなることが分かっています。加齢黄斑変性の発症が少なくなりますが、完全に抑えることはできません。加齢黄斑変性になっていない人にも勧められますが、一方の目に加齢黄斑変性が発症した人にはサプリメントの内服が強く勧められます。緑黄色野菜はサプリメントと同様に加齢黄斑変性の発症を抑えると考えられています。肉中心の食事より、魚中心の食事の方がよいようです。

飛蚊症

眼球の内部は、ほとんどが「硝子体(しょうしたい)」と呼ばれるゼリー状の透明な物質で満たされています。通常、この硝子体は透明ですが、加齢やその他の要因によって「濁り」が生じることがあります。この濁りが光を遮り、その影が網膜に映ることで、あたかも浮遊物が視界に存在しているかのように見えるのです。これが飛蚊症の正体です。

明るい場所で気づきやすく、特に白い壁や青空を見たときに目立つことが多いですが、症状の感じ方には個人差があります。ほとんどの場合は心配のない自然な現象ですが、急激に症状が増えたり、見え方に異常を感じた場合は、念のため眼科での検査を受けることが勧められます。

生理的飛蚊症

胎児の眼球が作られる途中では、硝子体に血管が通っていますが、眼球が完成するとこの血管はなくなっていきます。しかし、生まれた後も血管の名残が硝子体に残存すると、これが濁りとなって飛蚊症の症状を自覚することがあります。

また、歳をとると硝子体はゼリー状から液状に変化し、硝子体は次第に収縮して網膜から剥がれます(硝子体剥離)。このような変化が飛蚊症の症状をもたらしますが、これは生理的な現象です。若い人でも強度近視の場合はこの硝子体剥離が早期に起こりやすいです。

飛蚊症は一度出ると生涯治りませんが、病気ではなく治療法もありません。また治療の必要もないので、変化がなければ放置しておいて構いません。

病的な原因による飛蚊症

ぶどう膜炎

ぶどう膜という組織に細菌やウィルスが進入したり眼のアレルギー反応により炎症が起こると飛蚊症の症状を自覚します。炎症がひどくなると「浮遊物」が増加して、視力が低下します。これは早期の治療が必要です。

網膜裂孔・網膜剥離

硝子体剥離やその他の原因で網膜に穴があいたり(裂孔)その穴を中心に網膜が下の層から剥がれて硝子体の方へ浮き出す(網膜剥離)ことがあります。網膜裂孔の治療はレーザー光線で裂孔の周囲を焼き固め(光凝固)、剥離を防止します。これは通院治療で行えますが、網膜剥離を起こすと入院・手術が必要になります。

硝子体出血

糖尿病や高血圧 外傷などにより眼底で出血が起こり、その血液が硝子体に入ると突然、飛蚊症の症状を感じたり目の前にカーテンが下りたように感じます。出血の量や位置により視力が著しく低下します。出血が少なければ自然に引くこともありますが、量によっては止血薬や血液の吸収を早める薬で治療します。状態により出血部位にレーザーを当てたり、大量の出血が吸収しない場合は手術も必要になります。